Our projects

直書き会イベント

Local Activateが掲げる理念の一つに「直筆にこだわる」というものがあります。

勿論、複雑なデザインやカラフルな色味を表現するなど印刷の方が優れている点もありますが、御朱印と同じく全てが一点物になるという点では、直筆に勝るものはないと考えています。

その理念に則り、全国でも珍しい帳面への直書き会を開催してきました。

大変ありがたいことに、各会、全国各地より300人を超す御城印、城郭ファンの皆様に御来場していただくイベントとなりました。

今後も定期的に御城印を直接お書きする機会を設けていく予定です。

詳しくは、当HPのこちらか、Twitterをご確認ください。

▼過去の御城印直書き会実績

2019年 12月8日 第1回御城印直書き会 牛久城、岡見城、小坂城)@株式会社ヤマイチ味噌

2020年 2月2月 第2回御城印直書き会 (久野城、東林寺城)@株式会社ヤマイチ味噌

2020年 2月22日 第3回御城印直書き会 (下小池城、塙城、福田城)@味の老舗いしじま

2021年 4月24日 第4回御城印直書き会 (若栗城)@つくば牡丹園

2021年 7月31日 第5回御城印直書き会 (島崎城)@道の駅いたこ

2022年 2月27日 第6回御城印直書き会 (牛久城、小坂城、岡見城、久野城、東林寺城、遠山城、泊崎城、府川城、布川城、布佐城)@とみさんち

2022年 4月17日、24日、5月1日、7日 第7回御城印直書き会 (若栗城2022年度版)@つくば牡丹園

2022年 5月3日 第8回御城印直書き会 (龍ヶ崎城、馴馬城、貝原塚城、屋代城)@髙橋肉店

2022年 7月30日 第9回御城印直書き会 in 取手(高井城、大鹿城、小文間城)@小坂ふるさとコミュニティーセンター

2022年 10月3日 第10回御城印直書き会 in 稲敷(神宮寺城、阿波崎城、江戸崎城、古渡城)@青木菓子店

2023年 4月9日 第11回御城印直書き会 in 木原城山まつり(木原城)@木原城址城山公園

2023年 4月23日、5月3日、5月4日、9日、13日 第12回御城印直書き会 (若栗城2023年度版)@つくば牡丹園

Products

牛久市の御城印(店舗限定品)

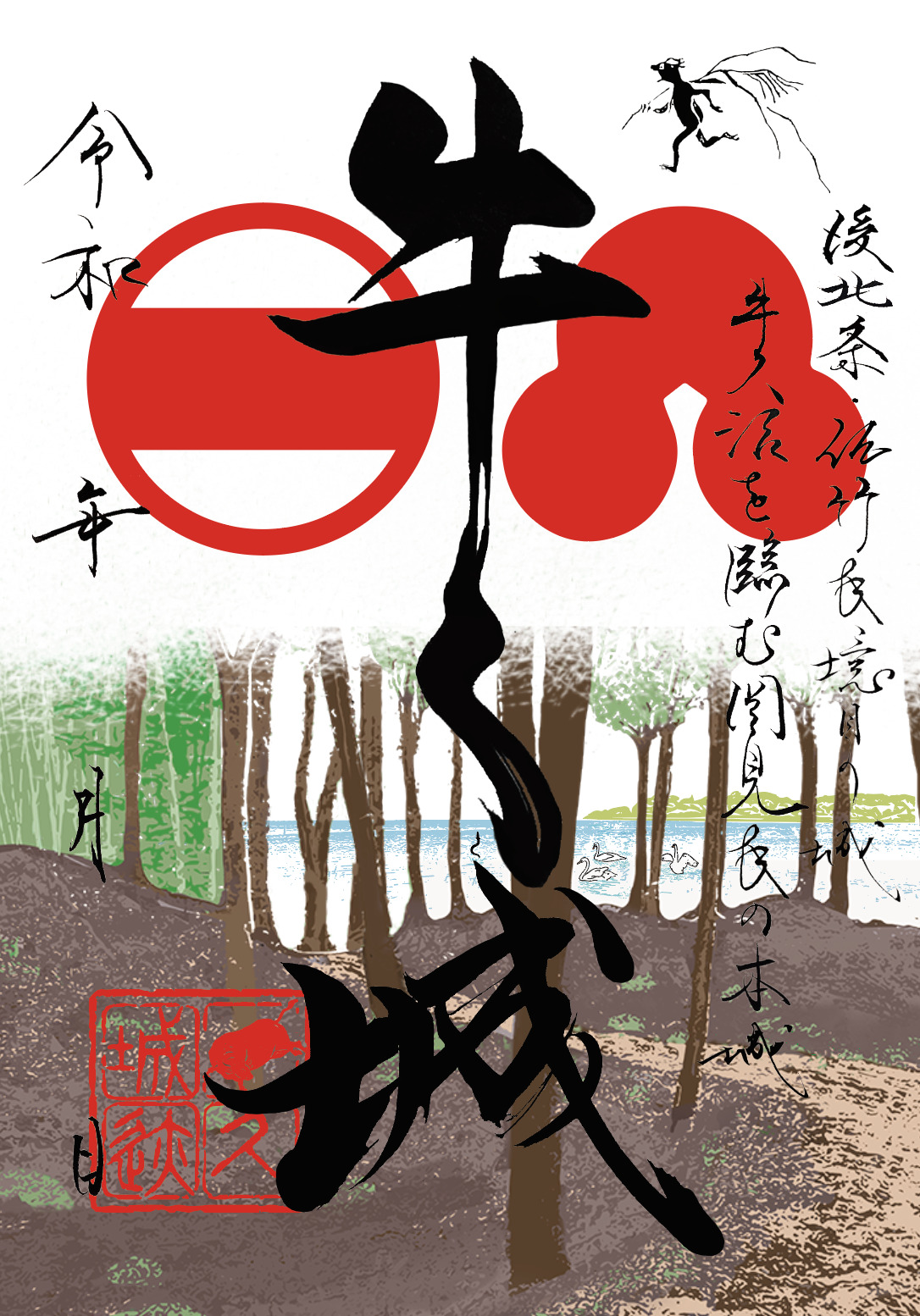

牛久城

岡見氏の居城として築城された城です。後北条氏と佐竹氏の境目の城として、後北条側の勢力が在中した「牛久番」が有名です。

御城印デザインは、牛久城跡の風景と牛久城を囲う牛久沼、飛来する白鳥と名物の鰻、河童を配しています。

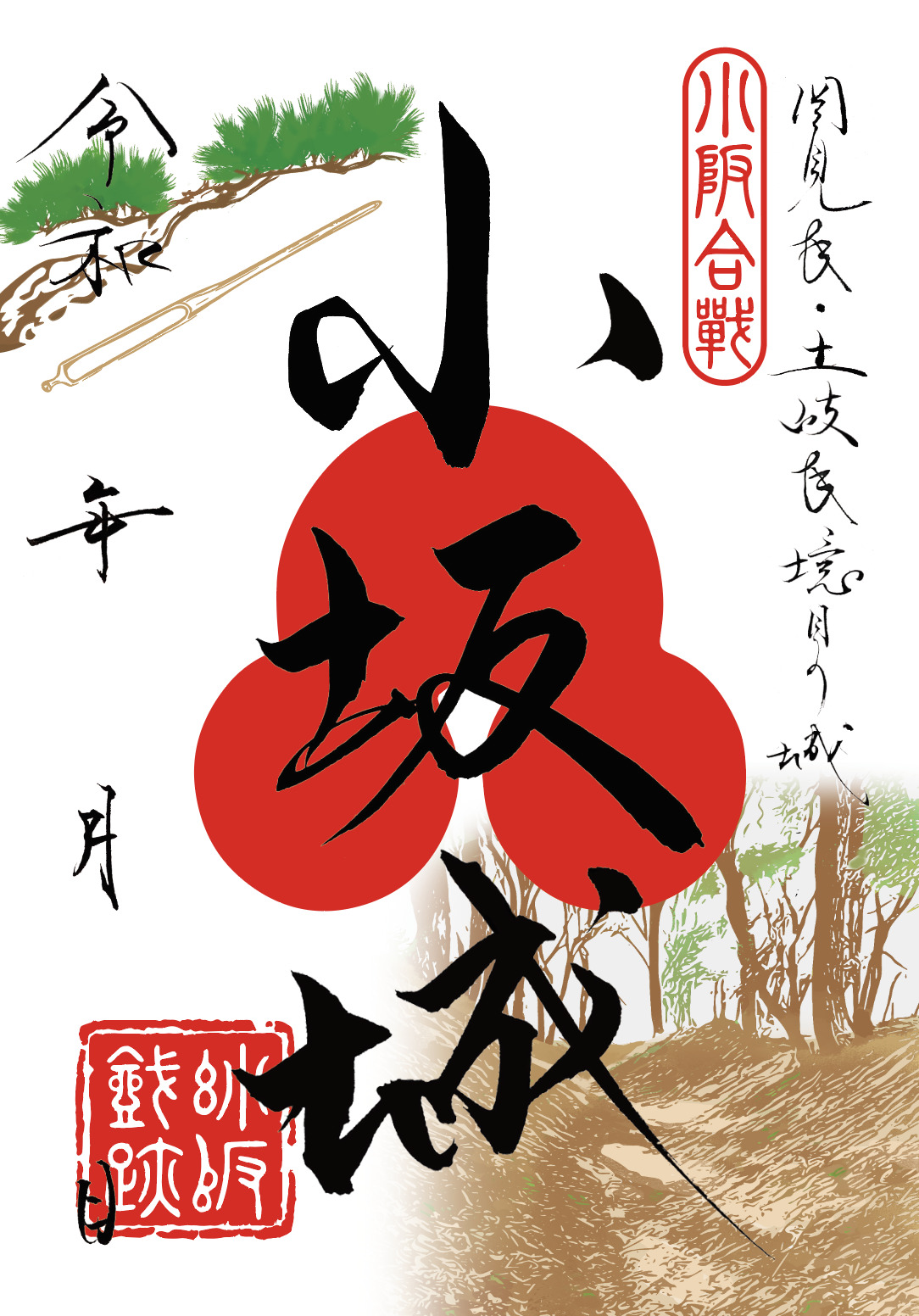

小坂城

岡見氏の支城の一つとして知られ、曲輪や空堀が美しく残っており、城好きの方には是非、訪れていただきたい城跡です。

御城印デザインは、小坂合戦の表記に、小坂城の空堀の様子と笄松物語の笄と松を配しています。

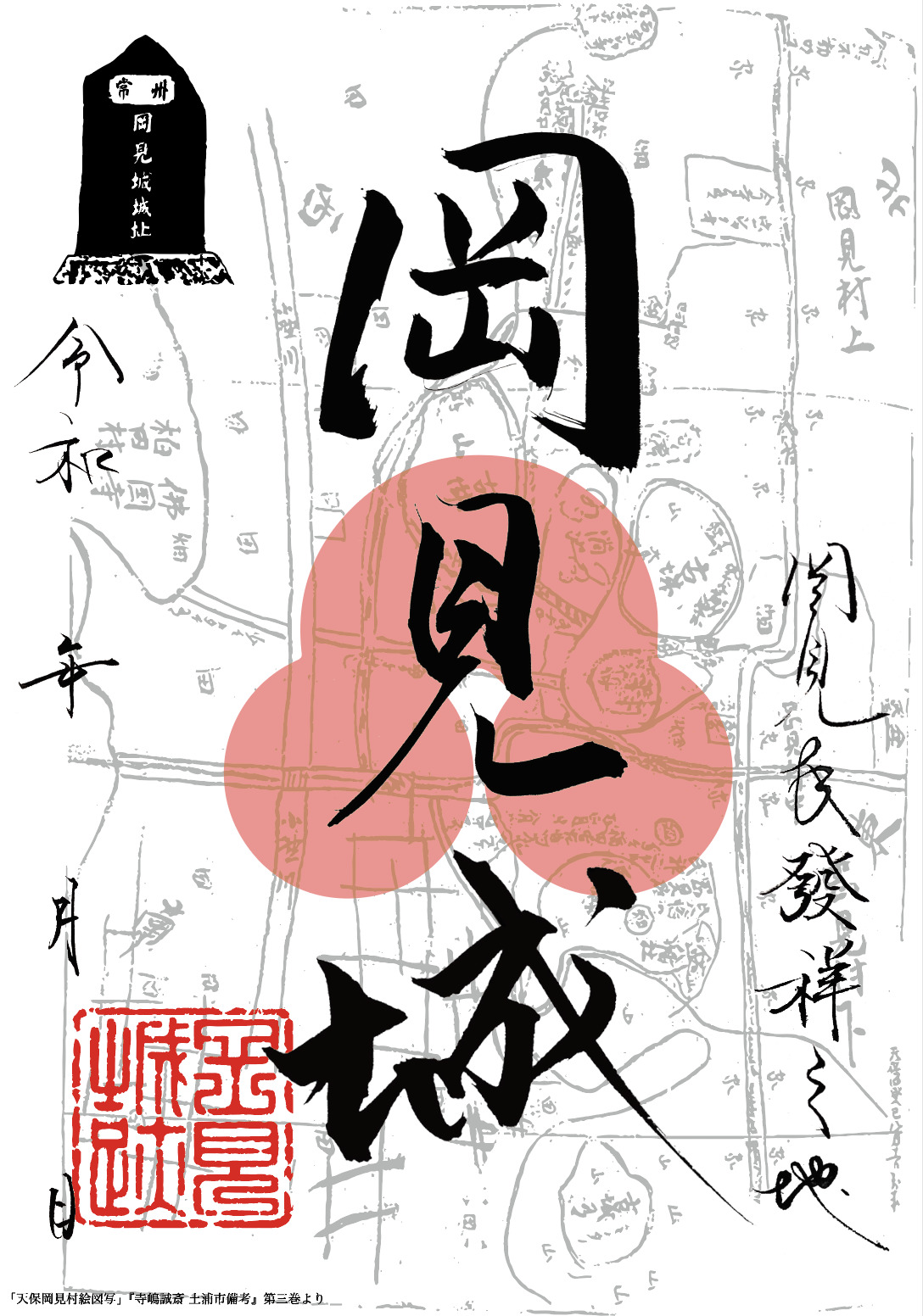

岡見城

常陸の不死鳥として有名な小田氏の氏族の一つである岡見氏の最初の居城です。のちに牛久城へ拠点を移したと言われています。

御城印デザインは、岡見城の記載が見られる天保期の岡見村絵図と城跡に建つ城址碑を配しています。

久野城

(別名:上久野城・延命寺山城)

.江戸崎城主・土岐氏の支城として築かれた城です。江戸崎土岐氏の祖とも言われる土岐卜千が居た城であり、後年は土岐氏家臣の野口氏が城主を努めています。御城印デザインは、城主野口式部が牛蒡畑で討死した様子とその由縁により上久野地域で牛蒡栽培がされていないことを配しています。

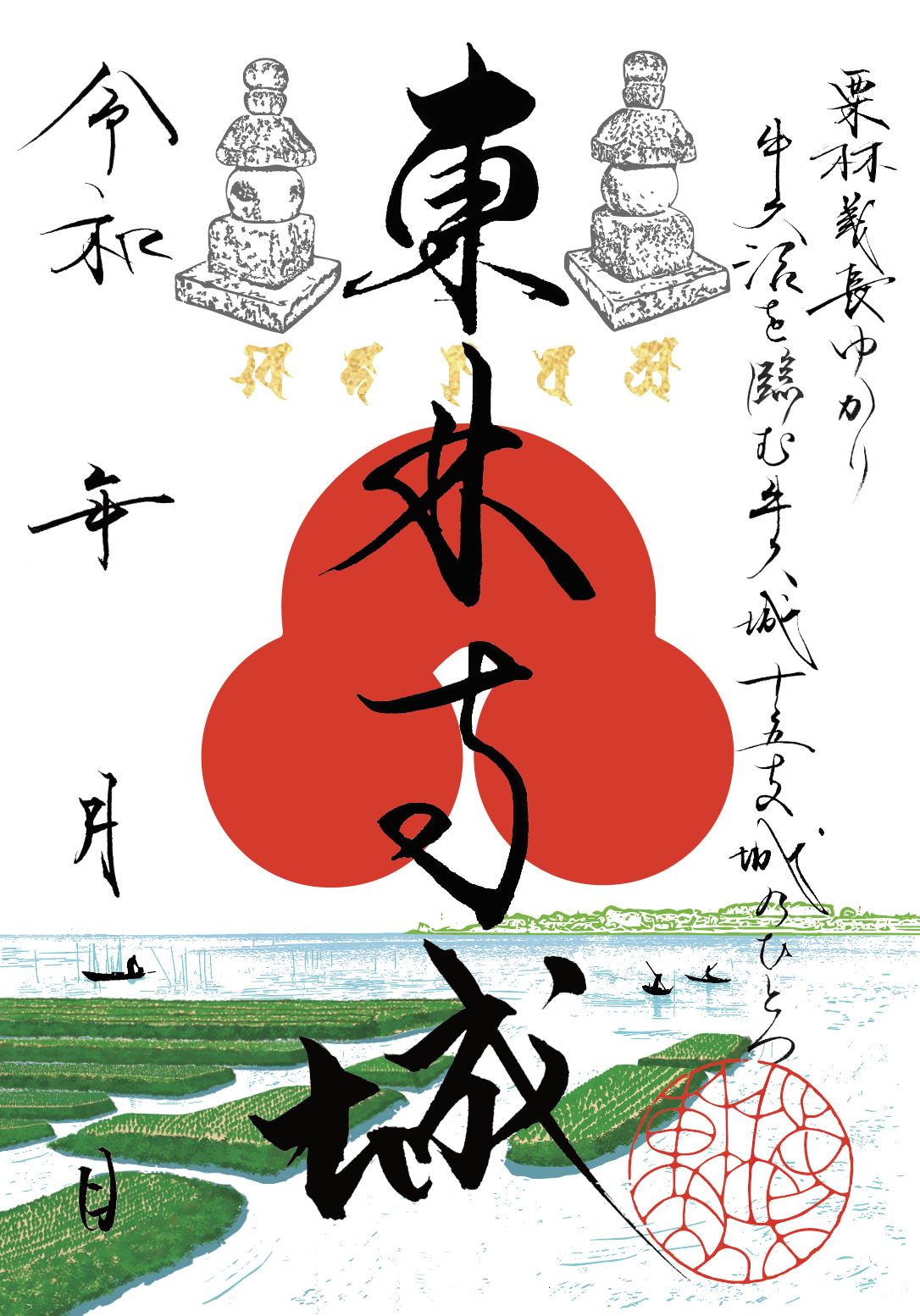

東林寺城

(別名:新地城)

岡見氏の拠点である牛久城の支城です。上杉謙信が小田城を攻撃した際に駐屯した城としても知られています。

御城印デザインは、東林寺に伝わる五輪塔と牛久沼の原風景である浮田と田舟を配しています。

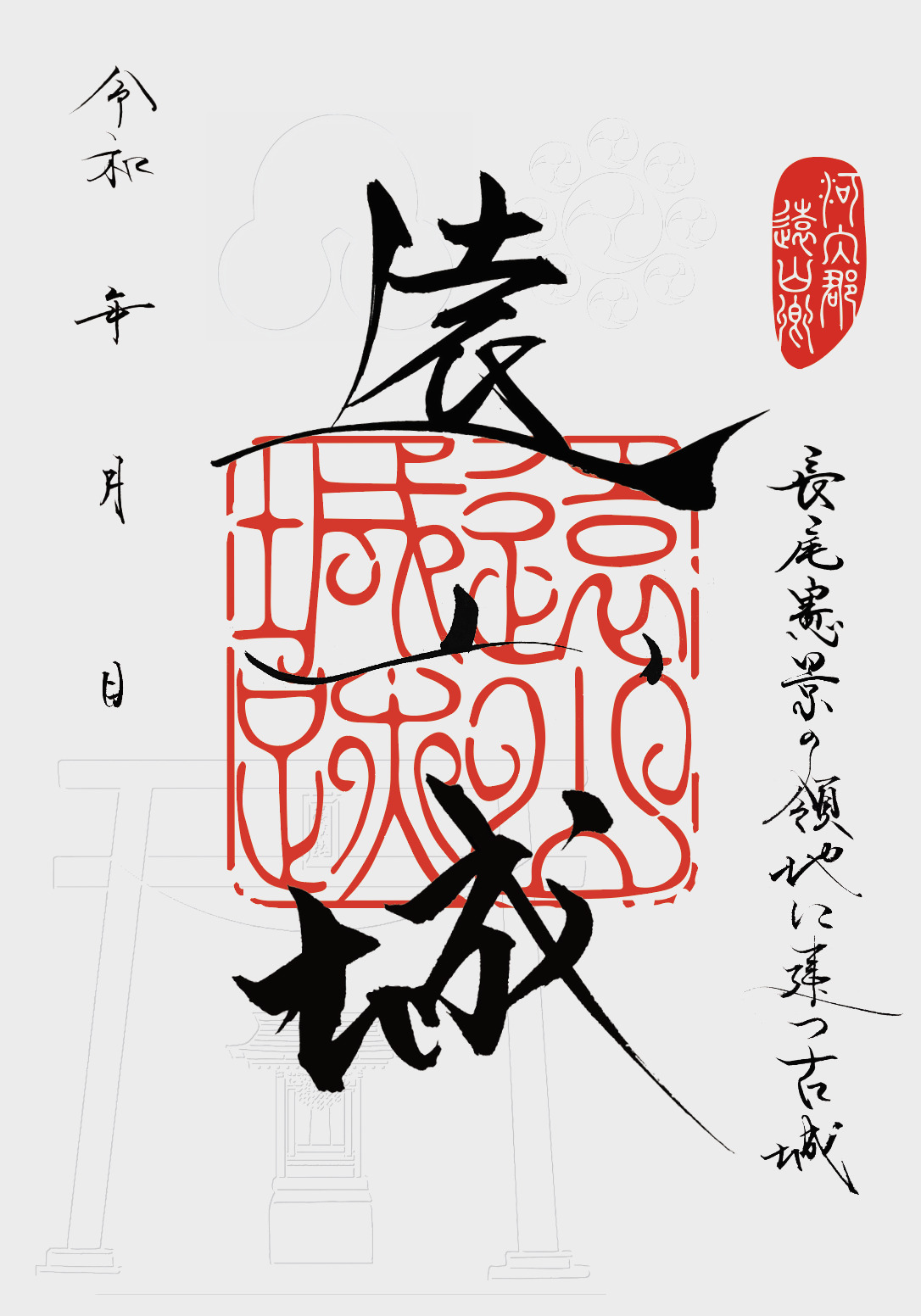

遠山城

遠山城は、牛久城東側の遠山町にあり、牛久城の支城とされています。上野国の白井長尾氏の当主長尾憲景の所領となったことがあり、遠山城を築いたという伝承が残っています。御城印デザインは、城域とされる遠山鹿島神社の鳥居と御社、長尾氏の九曜巴と岡見氏の洲浜をエンボス加工風に配しています。

阿見町の御城印(店舗限定品)

福田城

乙戸川流域の北岸に築かれた土岐氏五支城の城の一つです。城主は室町前期では上杉家家臣の知久(ちく)家、岡見時代にはその一族の福田豊後、最後に土岐左兵衛尉(江戸崎城主の土岐治綱の弟である胤倫)です。

家紋は土岐氏の桔梗紋。

「福田」は、もともと開墾困難な田を良田にしたいとの願いから生まれた地名とされ、左下には、四つ葉の福田城印を配し、気運上昇の吉祥デザインとしています。

塙城

伝承では江戸崎土岐氏の家臣、館野氏の居館として知られています。稜堡式と見紛うような技巧的な塙北城と塙南城の縄張り図を面積比率を合わせて対角に配しています。

左下の塙城印は、かつて塙城主が大蛇を退治し、近くの塙不動堂で供養したとの伝説から蛇と不動明王の梵字をデザインしました。

下小池城

福田城と同じ乙戸川流域の北岸に築かれた土岐氏五支城の一つです。下小池城は隣接する岡見氏との境目の城として、時代が下り土岐氏が北条氏方についた後には対多賀谷、佐竹氏の境目の城として整備された城であり、五支城の中では中核的な城であったと考えられます。そのため現在の乙戸川、左下には五支城の中核をイメージして五角形の下小池城印をデザインしています。

利根町の御城印(店舗限定品)

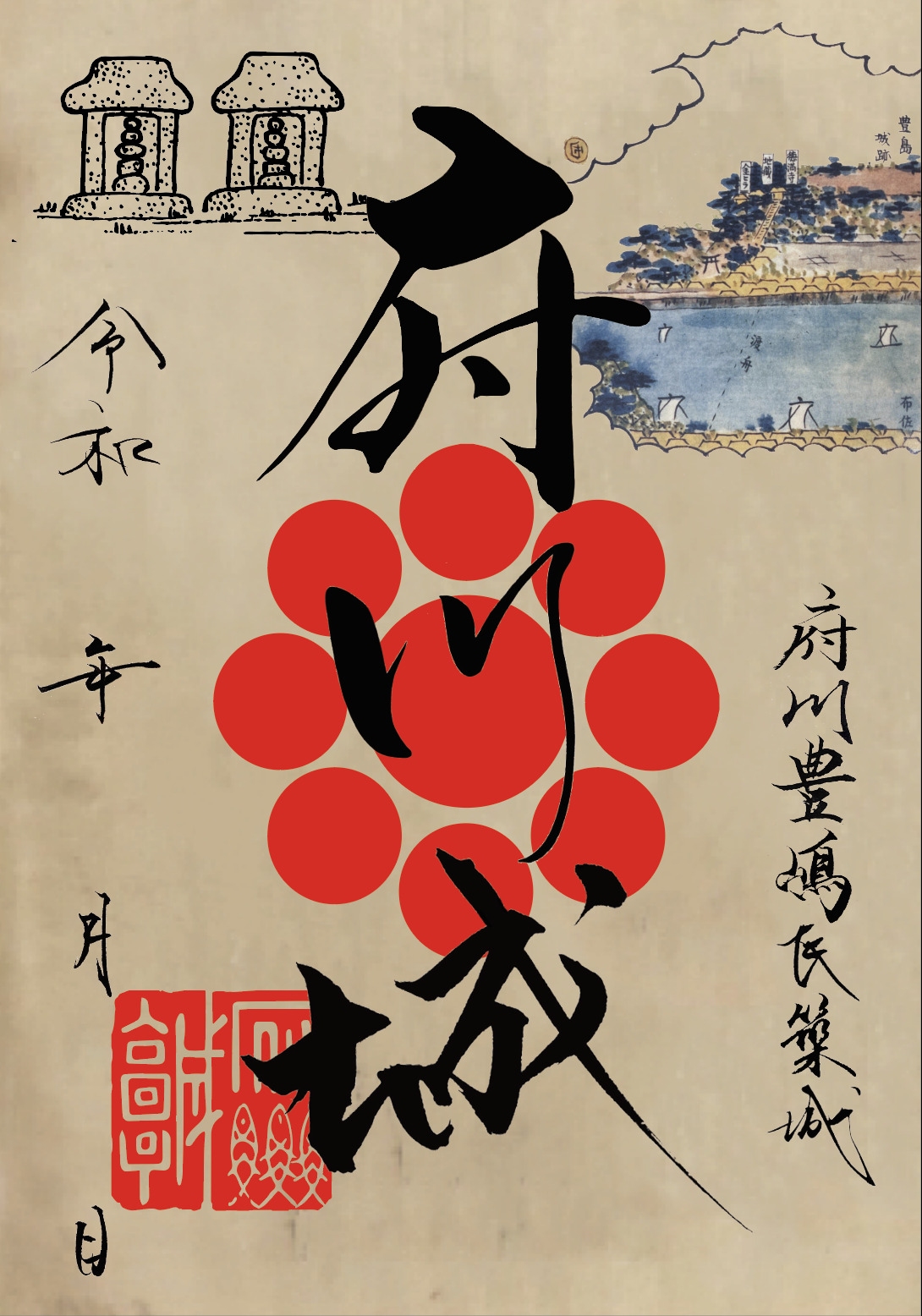

府川城

布川城(府川城)は布川豊島氏の居城です。布川城は利根川に面した城で交通の要衝を抑えており、天正の後半には後北条氏の配下となり、

「豊島衆」として後北条氏と佐竹氏の境目の城である牛久城の在番を努めていました。府川城の御城印デザインは、角印の川の字には豊かな利根川水系に生息する魚を表し、府川豊島氏の供養塔と布川城絵図の左半分を配しています。

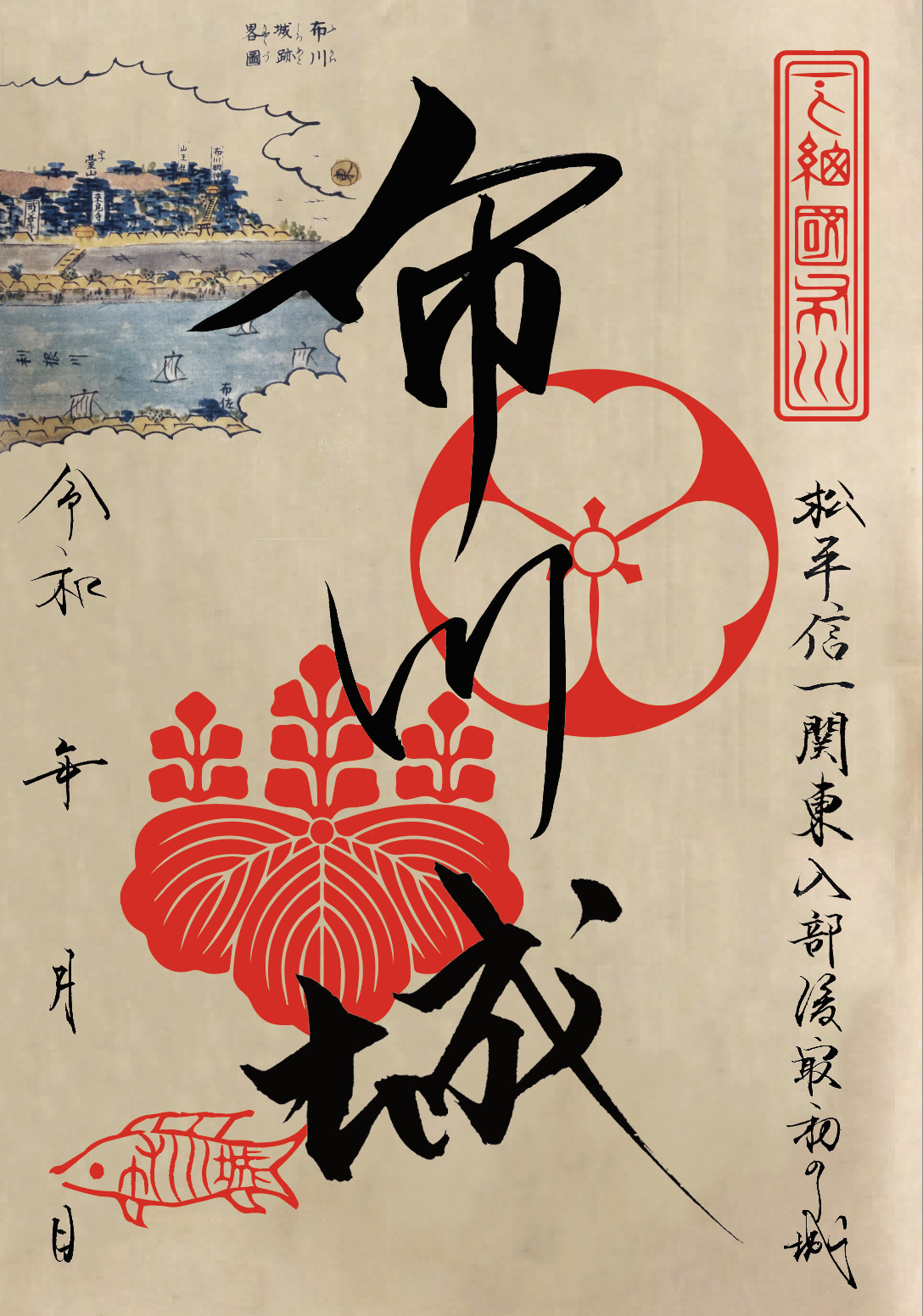

布川城

「小田原の役」の際、城主の豊島貞継は篭城をしますが、あえなく落城してしまいます。その後、徳川家康が関東に入封すると、佐竹氏の備えとして松平信一が城主となりましたが、「関ケ原の戦い」の功により、信一は土浦城へ移ったため廃城となりましたとなっています。 布川城の御城印デザインは、府川城と同じく、豊かな利根川水系に生息する魚を外枠にし、下総国布川の表記と布川城絵図の右半分を配しています。

布佐城

(別名:和田城)

戦国期には、利根川を挟んだ向かいの府川豊島氏の本拠・布川城(府川城)の属城であったとされています。布佐城は、別名和田城とも呼ばれています。NHK大河ドラマ『鎌倉殿の13人』でも注目されている和田義盛の供養塔とも、和田義盛の子孫や和田氏の家臣の供養塔とも伝わっている宝篋印塔がわだ幼稚園裏にあります。明確な史料はありませんが和田義盛ゆかりの地として知られています。御城印デザインは、わだ幼稚園裏の丘にある宝篋印塔と布川城から見た布佐城と利根川の様子を配しています。

常陸太田市の御城印(佐竹寺限定品)

馬坂城

馬坂城保存会と連携して制作した御城印です。茨城県無形文化財に登録されている伝統和紙・西ノ内和紙をの風合いを感じられる御城印。佐竹氏の家紋「五本骨扇に月丸」がデザインしています。佐竹寺の山門に掲げられた扇をイメージして金の紋に仕上げています。色はクリームとホワイトの2色。クリーム色の御城印には朱色の各印が、ホワイト色の御城印には佐竹氏が使用した旌旗をデザインしています。

竹のデザインは佐竹氏の祖である源昌義(佐竹昌義)が佐竹寺境内で二十尋の節が一つしかない竹を見つけ、「吉兆なり」として「佐竹」と称したとの逸話に由来しています。

つくば市の御城印(つくば牡丹園限定品)※現在閉園期間のため、販売しておりません

若栗城

若栗城は関東の孔明と謳われた岡見氏の重臣、栗林義長の居城です。つくば牡丹園とコラボした御城印で、つくば牡丹園が開演している間のみ購入可能な2枚1組300セットの限定品となります。

それぞれつくば牡丹園限定の品種である牡丹の「トリビュート」、芍薬の「令和」を押印したデザインとなっています。

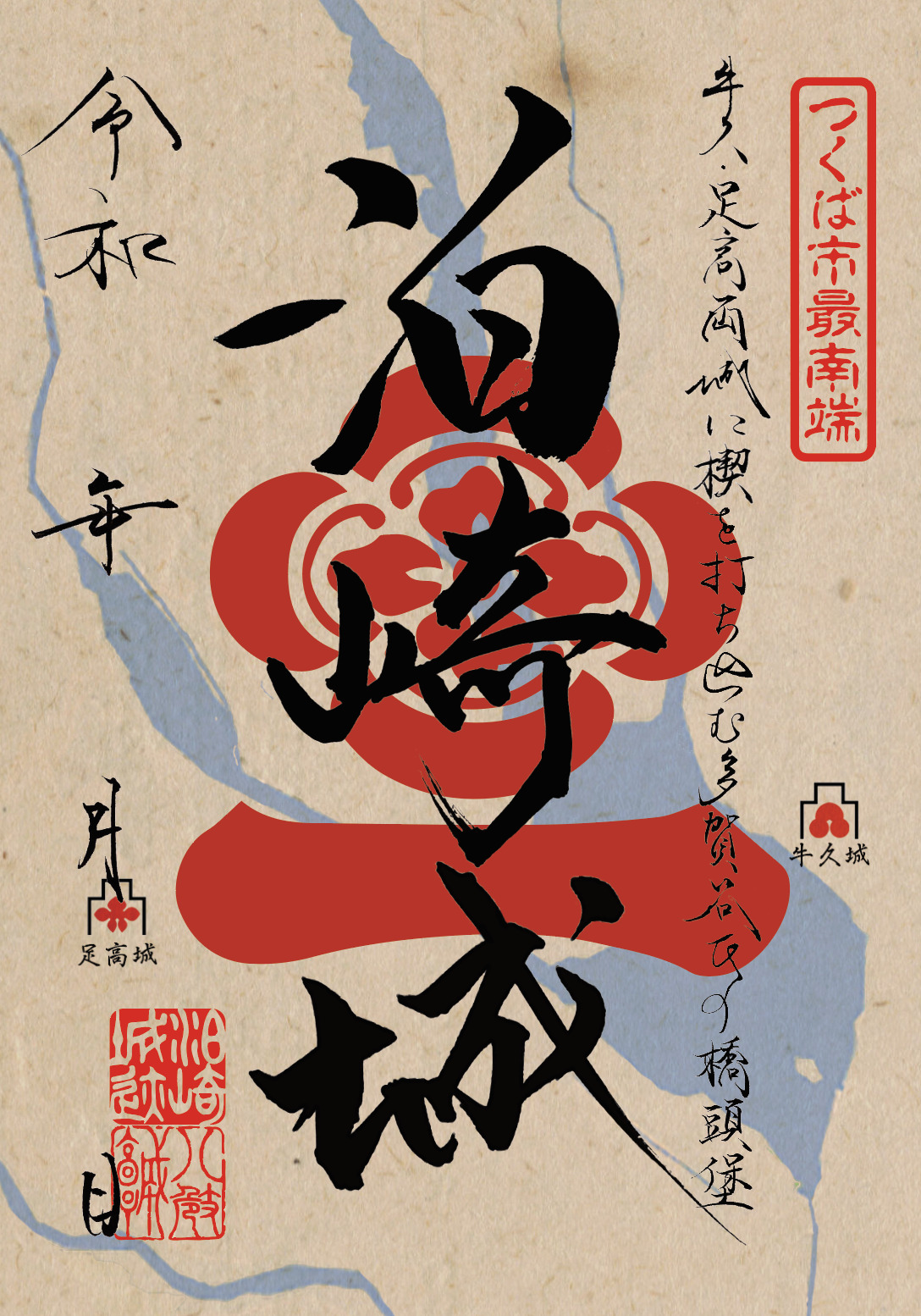

泊崎城(別名:八崎城)

泊崎城は岡見氏の2大居城であった牛久城と足高城を分断するために、多賀谷重経によってその中間地点に築城された城です。岡見氏にとって泊崎の地は、牛久沼を挟み、東西の二大拠点であった牛久城・東林寺城と足高城・板橋城などを結ぶ重要地点に泊崎城を築枯れてしまった岡見氏は苦戦を強いられることになります。御城印デザインは、つくば市最南端の表記と背景に特徴的な泊崎地域の地図を配しています。

潮来市の御城印(店舗限定品)

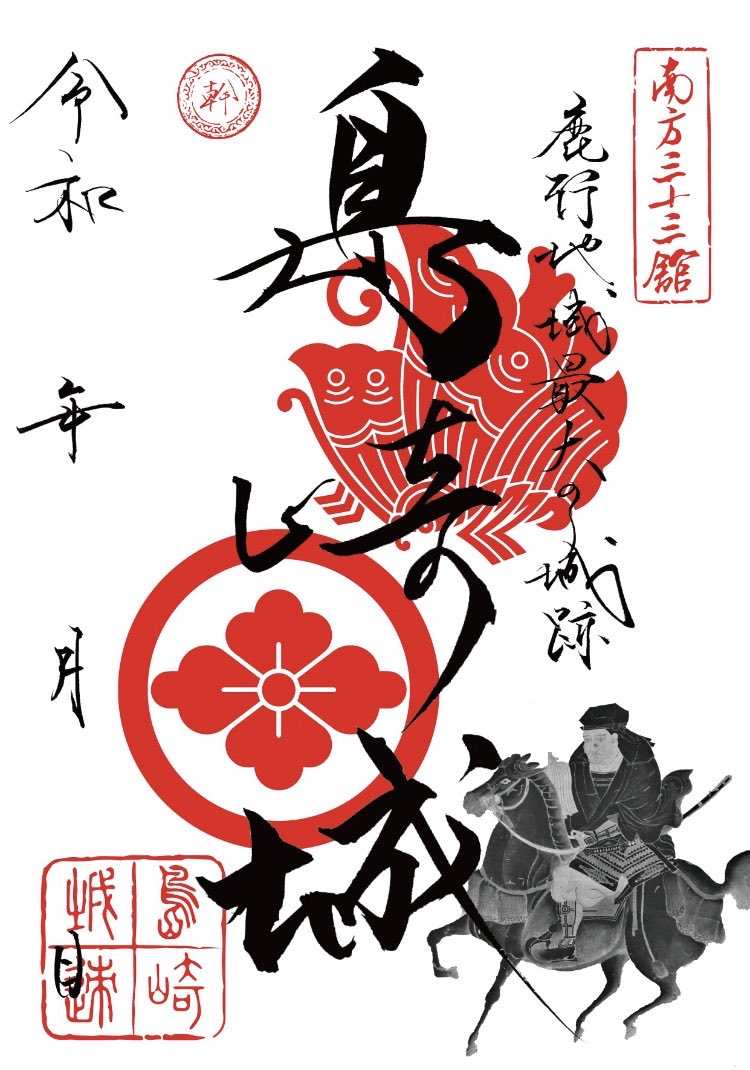

島崎城(通常盤)

鹿行地域で勢力を誇った島崎氏の居城、島崎城は鹿行地域でも最大級の城郭です。

島崎氏の家紋「揚羽蝶」と「丸に花菱」を配し、右上には、鹿行地域の大掾氏一族の総称「南方三十三館」を、左上には島崎氏の通字であった「幹」の遊印をデザインしています。

右下には、長国寺に残る「島崎長国図像」から13代城主・島崎長国公の肖像画をあしらっています。

潮来市の御城印(道の駅いたこ限定品)

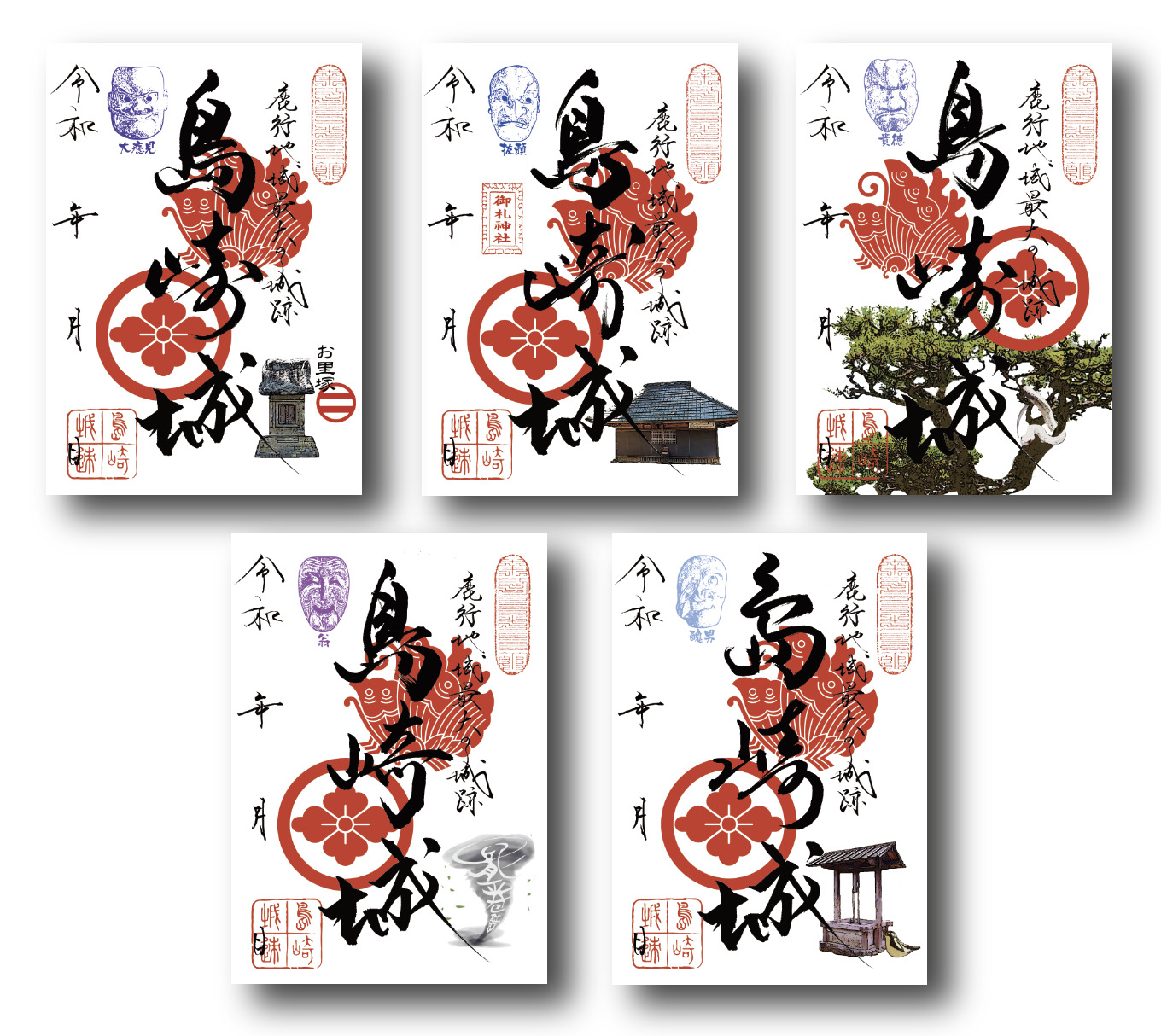

島崎城(古面5種Ver)

【島崎城 大べし見Ver】

大癋見は、物語性の強い面で、能楽において主に仏法に敵対する天狗魔障の類を演じる際に用いられる面であるため、目や鼻孔を大きく開き、口を真一文字に力強く閉口した尊大にして荘重な表情をしています。「癋見」は、口をへの字に曲げた顔つきのことを指す「べし」が転じたことに由来すると考えられます。島崎氏一族の嶋崎左ェ門尉の妻・里見氏の女ゆかりの「お里塚」を配しています。

【島崎城 抜頭Ver】

抜頭も物語性の強い面で、親を猛獣に殺された胡人、あるいは女性が嫉妬に狂う様とされることから怒りの感情を象っています。御札神社の抜頭面は、朱塗りにして五面のうちでは最大のもので、高い鼻とその鋭くも荒々しい表情は、最も勇壮さ、勇猛さを感じさせます。島崎城の鎮守社である御札神社の社殿と鳥居の扁額を配しています。

【島崎城 貴徳Ver】

貴徳とは、中国の黄河上流域に位置する地名です。匈奴という民族の日逐王と漢軍との戦いで日逐王が降伏すると漢皇帝は日逐王を貴徳候として丁重に迎えたとされます。このように貴徳も物語性の強い面で、匈奴の日逐王の戦闘模様を象っており、高い鼻に鋭い目をしたその表情は古式を保っており、勇敢な王侯をイメージさせます。島崎城の鎮守社である御札神社の社殿と鳥居の扁額を配しています。

【島崎城 翁Ver】

翁は、流麗に刻まれた皺と大きな眉、下り目の柔和な表情が特徴的です。古くから猿楽や田楽と結びついてきたことから神聖にして儀式性の強い面であり、国土安寧/天下泰平/五穀豊穣/子孫繁栄を願い、目元や口元には満面の笑みを湛えています。島崎城の別名が竜巻城と呼ばれることから「竜巻」を配しています。

【島崎城 醜男Ver】

醜男は、現代の意味では主に醜い様を指しますが、『古事記』や『日本書紀』には武勇な男性または大国主命を意味する「葦原醜男」として登場し、国技の相撲では「四股名」を「醜名」と表記するなど「強く逞しい」ことの象徴とされました。醜男そのものの面は珍しく、素朴かつ土俗的でありながらも愛嬌ある表情をしています。島崎城の落城の際にまつわる伝承から「大井戸」と「金の鶏」を配しています。

竜ヶ崎市の御城印(店舗限定品)

龍ヶ崎城

現在の稲敷市を中心に県南に勢力を誇っていた土岐氏は、現在の龍ヶ崎市の中央部も収めるようになり、新たな支配拠点として「龍が峰」の地(現・竜ヶ崎第二高等学校)に龍ケ崎城を築城しました。御城印は、中央に土岐氏の家紋である「土岐桔梗」、龍の墨絵、龍ケ峰の印を配しています。

馴馬城

南北朝時代に南朝方の拠点となっていたことが馴馬城は南朝方の主要武将である春日顕国が立て篭もった城して知られています。

城の西方にある来迎院には、馴馬城で戦死した春日顕国をはじめ幾多の武者達の霊魂の冥福供養のために建立したとされる多宝塔(=国指定重要文化財)があります。

御城印のデザインは、来迎院に建つ国指定重要文化財の多宝塔と春日顕国の花押、かつて馴馬城の周辺に広がっていたと伝わる蓮モチーフの馴馬沼田城の印を配す。

貝原塚城

土岐氏がこの地を治めて以後は、土岐氏の重臣であった諸岡(師岡)氏が入城したと伝えられています。

貝原塚城跡の南端には「かがみ塚(ききょう塚)」という円墳が現存しています。この塚にまつわる江戸崎土岐氏が貝原塚城を手中に収めるために攻めた戦での言い伝えが残されています。貝原塚の時の城主は、城に立て籠ったため、土岐氏はなかなか貝原塚城を落せずにいました。そこで、土岐氏は「ききょう」という女を下働きとして送り込みます。貝原塚城は深い田で周辺が囲まれており、なかなか土岐氏は田を渡ることができずにいましたが、「ききょう」はわずかに田の浅い部分を鏡で知らせ、それによって土岐氏が攻略することに成功したのだといいます。この言い伝えによって貝原塚では桔梗の花を植えないといいます。

「ききょう」という女は、土岐氏の女中とも貝原塚城主の娘とも言われており、この塚は、桔梗姫の墓または鏡を埋めた塚であると言い伝えられています。御城印には、中央に諸岡氏の家紋、ききょう姫の伝説をもとに鏡を手にした桔梗姫のデザインを配しています。

屋代城

屋代氏は、信濃国倉科荘加納屋代四ヶ村を治める有力な一族でした。やがて、南北朝の動乱期に突入し、常陸南朝方の討伐のために高師冬が鎌倉へ派遣されると、高師冬に準ずる地位にあったとされる屋代信経をはじめ屋代氏一族は、拠点を関東へと移し、幕府奉公衆の屋代一族と鎌倉府奉公衆の屋代一族に分かれて足利氏に仕えるようになりました。その後、屋代氏は、永和3(1377)年以前に東条荘社村を拝領しています。屋代城は屋代氏の城として築城されました。御城印のデザインは、中央に屋代氏の家紋、屋代B遺跡(屋代城跡)から出土した籬菊双雀鏡、摺鉢、笄、鎌、石臼、古銭、仏像を配しています。

取手市の御城印(店舗限定品)

高井城

下総相馬氏の庶流である高井氏の居城で、取手市内では最大規模を誇る城跡です。守谷市にある守谷城の支城とされています。

御城印のデザインは、城主の相馬胤永が狩りに出た折に一羽の白鷺を射たところ美しい女性が現れ、和歌を詠んで消えてしまったため、以来殺生を絶ったという説話にちなみ、白鷺とその和歌を配す。

大鹿城

大鹿城は、永禄年間(1558-1570)の頃、小田氏の麾下であった大鹿太郎左衛門の居城であったとされています。「取手市」の由来は、大鹿城の砦に由来するものと考えられています。

大鹿城の御城印デザインは、「雁金山の戦い」の印に、今は無き幻の城「大鹿城」の在りし日の遠景を描く。

小文間城

創建年代等は不明ですが、幸手一色氏の一族にして小田氏の麾下であった一色宮内少輔政良の出城であるとされています。小文間城の御城印デザインは、城主・一色氏の墓所があったとされる場所を刻む石碑とその近くに聳えていた今は無き「お墓松」、小文間の永代名主を務めた美濃の斎藤龍興の血筋・斉藤宗四郎の名が付いた「宗四郎坂」、宗四郎と一色氏に因縁のある「首切り地蔵」を描く。

稲敷市の御城印(店舗限定品)

神宮寺城

神宮寺城は、南北朝期の常陸国を象徴する戦い「常陸合戦」始まりの地と言っても良い城です。

時は、延元3/暦応元(1338)年、北畠顕家や新田義貞といった有力武将を戦死により失った南朝方は、勢力の弱体化を招いていました。そこで、9月、南朝の中心的人物・北畠親房は南朝方の勢力挽回を賭けて義良親王・宗良親王を奉じ、伊勢大湊から大船団を東国へ派遣しました。しかし、海路の途中、遠州灘にて暴風に遭い、船団は四散してしまいました。

四散したうち北畠親房の手勢は常陸国東条浦に漂着し、東條荘の領主にして常陸南部における南朝方の中心人物であった東條氏に迎えられ、神宮寺城に入城しました。

しかし、間もなくして北朝方の佐竹氏、大掾氏、鹿島氏、烟田氏、宮崎氏らの軍勢に攻め入られ、10月5日、10日足らずであえなく落城しました。

現在は空堀や土塁等の遺構が残されており、茨城県指定史跡となっています。

また、東北隅の土塁上には「北畠准后唱義之処」の石碑が建てられています。「北畠准后(じゅごう)」は、後村上天皇から与えられた三后に准ずる称号で、南朝における親房の待遇の高さを伺い知ることができます。

御城印のデザインは、東条浦に漂着した船のイメージ図と常陸合戦の刻印を配す。

馴馬城

阿波崎城は常陸国における南北朝期史上では極めて重要な城跡であり、茨城県指定史跡となっています。

神宮寺城が落城した後、北畠親房は阿波崎城に転戦しました。阿波崎城は浮島の対岸に位置する要害に築かれた城で、東條荘内に属すため東條氏に関連した城であったと考えられます。

現在、本丸跡はゴルフ場に造成されてしまったため確認することはできませんが、二の丸跡には天満宮が鎮座するとともに「准后北畠親房卿城趾」の石碑も建てられ、北畠親房の転戦を窺い知ることができます。

御城印のデザインは、阿波崎城から霞ヶ浦を渡って小田城へ転戦し逃れるイメージ図と常陸合戦の刻印を配す。

江戸崎城

築城は、室町時代初期の応永〜永享の頃(1400年代)頃と推定され、土岐原景秀が江戸崎城を修築して以来、景成ー治頼ー治英ー治綱と五代にわたる居城でした。

土岐氏が去った後は、佐竹義宣の弟・蘆名盛重が4万5千石の領主として入城し、慶長7(1602)年、秋田に去るまで居城としました。

御城印デザインは、江戸崎城の古城図、江戸崎の珍品として進物となっていたとともに、現在でも関東では唯一、越冬のため江戸崎に飛来する国の天然記念物・オオヒシクイを描く。

古渡城

屋代氏は、信濃国倉科荘加納屋代四ヶ村を治める有力な一族でした。やがて、南北朝の動乱期に突入し、常陸南朝方の討伐のために高師冬が鎌倉へ派遣されると、高師冬に準ずる地位にあったとされる屋代信経をはじめ屋代氏一族は、拠点を関東へと移し、幕府奉公衆の屋代一族と鎌倉府奉公衆の屋代一族に分かれて足利氏に仕えるようになりました。その後、屋代氏は、永和3(1377)年以前に東条荘社村を拝領しています。屋代城は屋代氏の城として築城されました。御城印のデザインは、中央に屋代氏の家紋、屋代B遺跡(屋代城跡)から出土した籬菊双雀鏡、摺鉢、笄、鎌、石臼、古銭、仏像を配しています。

美浦村の御城印(店舗限定品)

木原城

木原城は、いつ誰がどのような経緯で築城したか定かではない謎の巨大城郭である。

代々木原城主をつとめてきた近藤氏の名が初めて記録に表れるのは、正平6/観応2(1351)年にまで遡る。

小田家から佐野次郎義英なる人物が附名古御館(舟子城)の主人として送られ、その際に義英の被官として神越領(後の木原村)に近藤薩摩守の親を送り、この地を領したとされる。

木原の地は、かつて「神越」と称されており、これは木原城域にある近藤氏の菩提寺・永巌寺の創立当時の山号が「神越山」であることからも理解できよう(現在の山号は実照山)。

前述した通り、木原城の築城については詳細が明らかでないため神越の時代に城としての機能を有していたのかは不明であるが、この由縁から「神越城」との異名を持つ。

ここでは、便宜上、永正3(1506)年に神越村を木原村に改めるまでは神越城とし、以後を木原城と区別して論ずることとする。但し、城主の幾代目かを記す際には括弧内に神越村当時から木原城として認識した場合の通算数を記すこととする。

仮にも1300年代後半頃に城として認め得る体裁を整えていたとするならば、初代神越城主(初代木原城主)となる近藤利貞が出生したのは正平21(1366)年のことである。

応永元(1394)年には、利貞が菩提寺である神越山永巌寺を創立している。

この頃、利貞は東条荘伊佐部村に来住した。

永享3(1431)年、第2代神越城主(第2代木原城主)・近藤利春が城郭内に永巌寺伽藍を建立し、山号を「実照山」に改める。

そして、永正元(1504)年、伊佐部村に定住していた近藤氏の居城が焼失し、「神越之城」に移ったとされる。

永正3(1506)年、初代木原城主(神越時代からの通算だと第3代木原城主)・近藤利勝が神越村を木原村と改める。

永禄5(1562)年、土岐氏の惣領であった土岐治英が木原城を修築し、第2代木原城主(神越時代からの通算だと第4代木原城主)・近藤義勝に守護させる。

天正19(1590)年、木原城は佐竹義宣によって落城となる。

一説によれば、天正3(1575)年、小田氏の家臣であった江戸崎監物なる人物が佐竹方に寝返り、木原城を攻めて近藤氏を滅ぼしたともされるが、天正17(1589)年に近藤利勝・義勝父子による「信太庄木原一宮社殿一宇再建」との棟札が残っていること、および主に軍記物における語種であるため江戸崎監物の実在性も含めて信憑性に欠ける。牛久市久野城の落城についても同じく名前が見られることから佐竹方におけるキャラクターとして描かれたのかもしれない。

御城印のデザインは、中央に城主近藤氏の家紋「五七桐」、左上に木原城本丸跡から出土し、木原城関係者で相応の身分の者が持っていたと考えられる「青銅製観音菩薩立像(鎌倉時代の作)」、下部には天文23(1554)年に近藤利勝が永巌寺に寄進した茨城県指定文化財「虎の刺繍(永巌寺所蔵)」を配す。これは利勝の娘・時姫の作とされ、「時姫十六歳のある夜、二頭の虎の夢をみて、その形を絹地に虎・竹・下草等色糸で刺繍した」という伝承が残る。

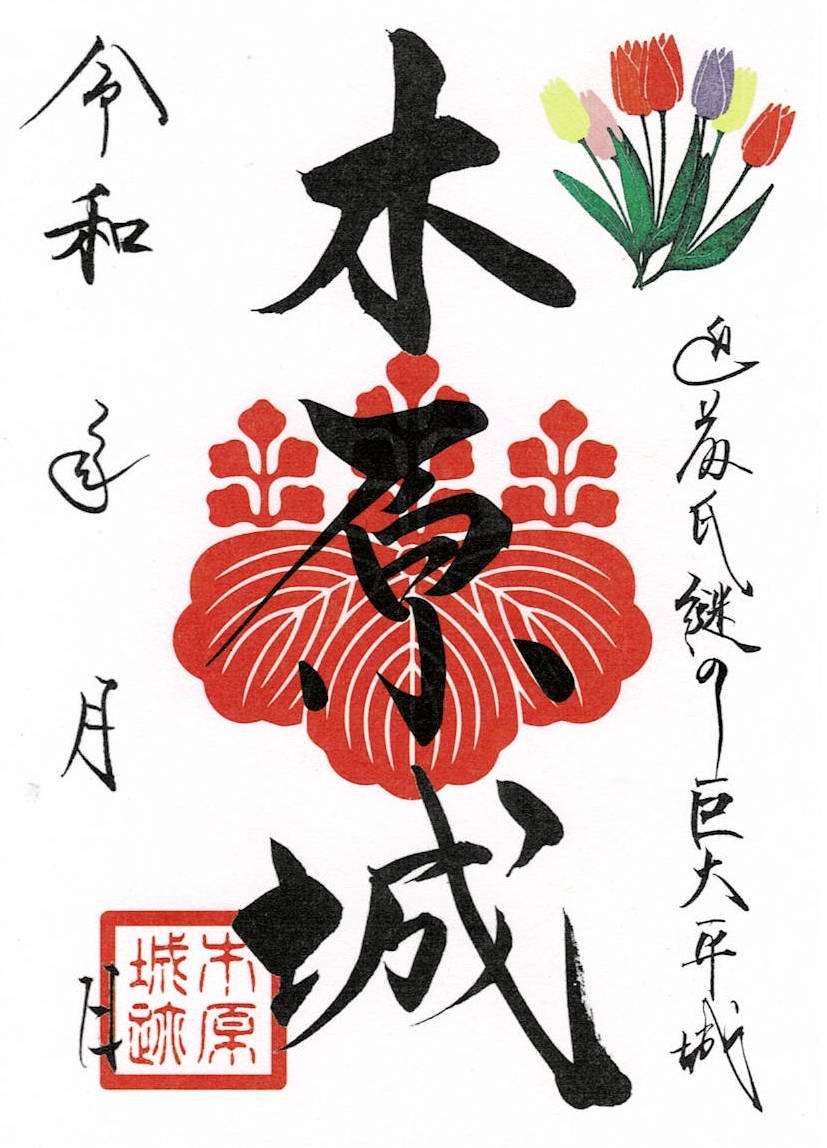

木原城(数量限定版)

数量限定版の御城印のデザインは、現在城址公園で毎年5月に開催されている城山まつりで見頃を迎えるチューリップを拝し、中央に城主近藤氏の家紋「五七桐」をあしらっています。